同志社のHPC

さすが京都の有名大学だけあって宣伝効果もあるのでしょう。

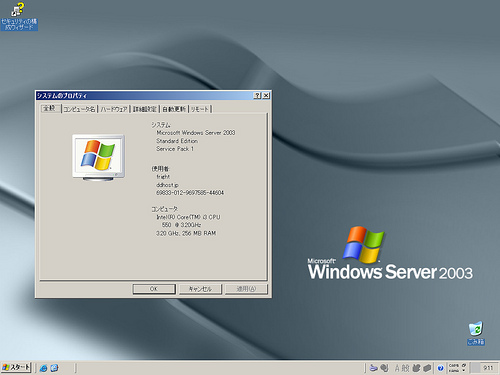

Windowsの導入例のページで、同志社がスーパーコンピューター用Windowsを使用した例を紹介していました。

http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2003/ccs/casestudies/doshisha.mspx

並列演算はなんとなくややこしそうというイメージですが、PCクラスタ自体は最近注目を集めているような気がします。

さすが京都の有名大学だけあって宣伝効果もあるのでしょう。

Windowsの導入例のページで、同志社がスーパーコンピューター用Windowsを使用した例を紹介していました。

http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2003/ccs/casestudies/doshisha.mspx

並列演算はなんとなくややこしそうというイメージですが、PCクラスタ自体は最近注目を集めているような気がします。

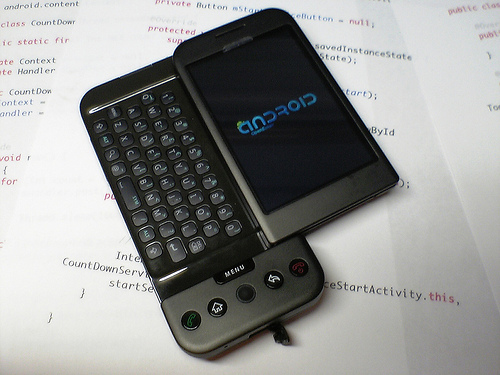

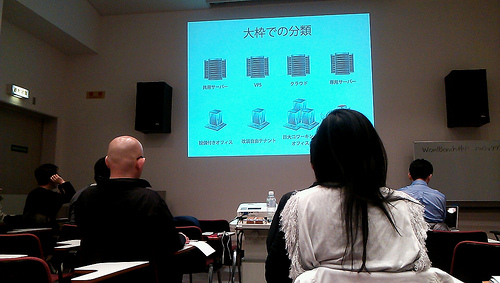

Google R&Dの方々が構想するAPIとandroidプラットフォームについて、概念や利用形態についてプレゼンテーションやトークセッションがありました。

イベントは京都で開かれました。

GoogleオリジナルTシャツ? アメリカ的な考えなのか、サイズが大きいです。

情報処理学会の全国大会が滋賀で開かれたので、論文を発表してきました。

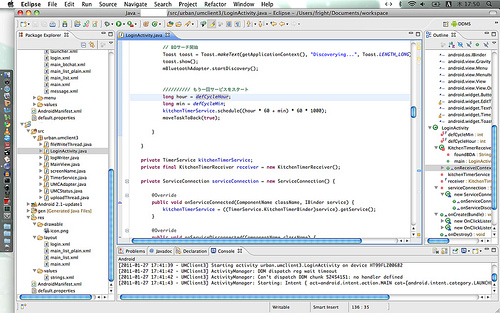

グループで何かモバイルなソフト作れっていう宿題が出ました。

最近、ブログがバイト先の人たちにもバレている可能性があったので、たまにはまともな事を書こうと思いました。

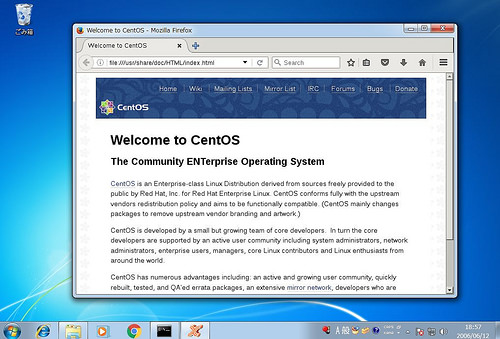

少し昔になりますが,CentOSをサーバに導入したとき,課題となっていた事がありました。

今年もこの時期がやってきました.

ACM主催のプログラミングコンテスト1回戦.

今年は腹をくくって挑戦しました.

が,

懐かしのLEGO mindstormsを見かけました。

2年前,Cでプログラムを作成して稼働させてみたことがありますが、当時のモデルに比べるとだいぶ高性能化しているそうです。

上は、最新?のもの.

下は,2年前のものです.

将来技術者を目指す方々に向けてのお話をお聞きしました. 以下その覚え書き.

今までSafariの対抗馬という印象はなかったですが、これも何かの布石でしょうか

Vocaloidの開発者である、ヤマハST開発センターの方の特集が学会誌で紹介されていました.

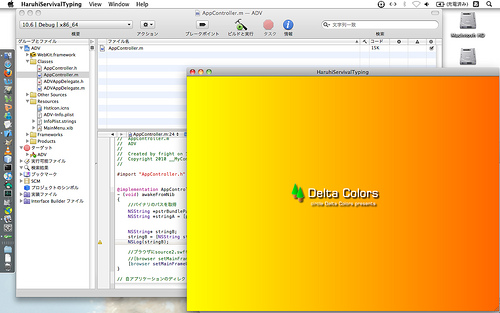

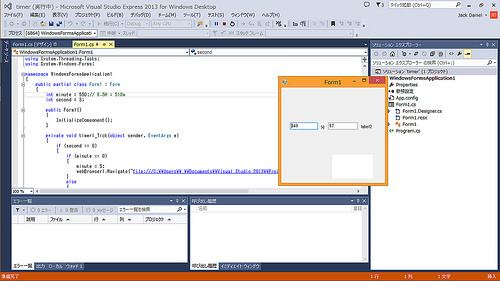

を1日で作ってみました。

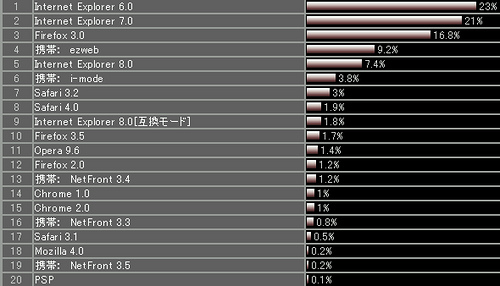

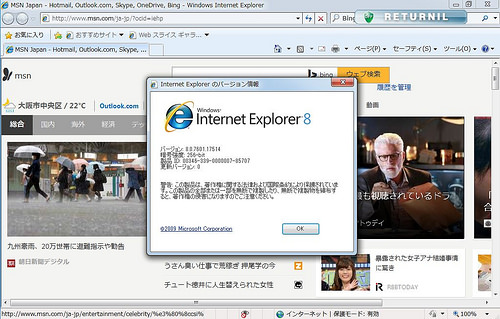

Youtubeをはじめ多くのサイトが,まもなくIE6での閲覧を想定しなくなるとのことです.

普段Safariでアクセスするときは気づきませんでしたが,IE6でアクセスするとアナウンスが出ます.

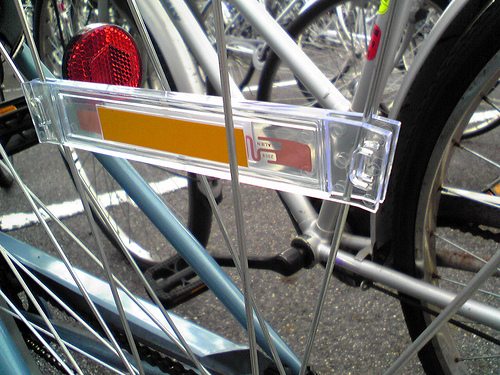

児童のランドセルなどにパッシブRFIDタグを付けて,時間帯やルートごとの交通実態を調査する実験がされ,写真のようなタグを付けさせられました.

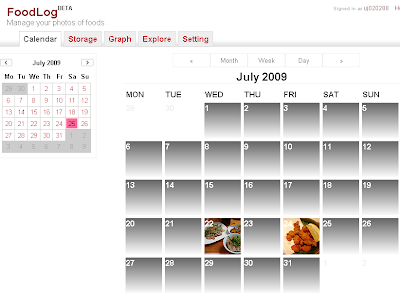

近年、ライフログを用いて生活をサポートする仕組みが研究されているそうですが,学会誌に特集されていたFoodlogを使ってみました。

10.6はマイナーアップグレードで、大幅に何かが変わった/増えたという訳ではないと聞いていたので、特にこだわりがある訳ではないですが,SnowLeopardを導入してみました.

-->

-->

http://www.python.jp/Zope/

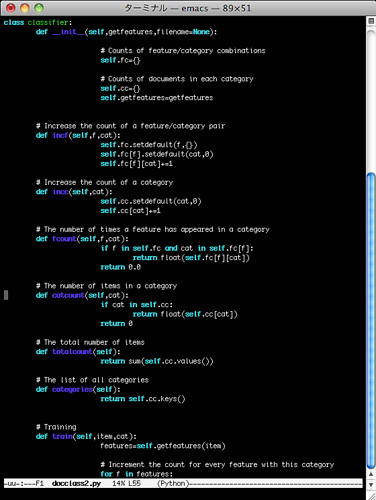

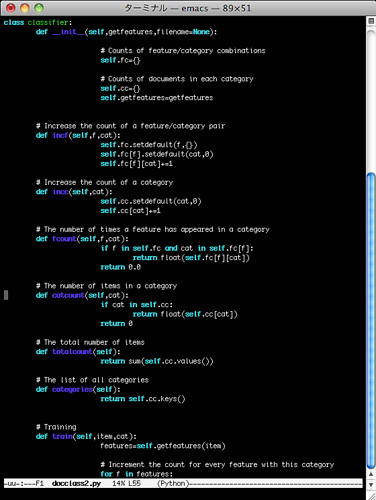

授業で機械学習の初歩を習う必要が出てきたため、Pythonの勉強から始める必要がでてきました。

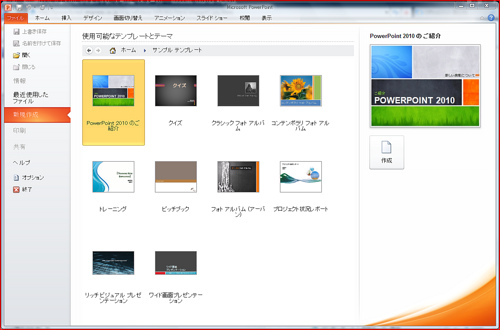

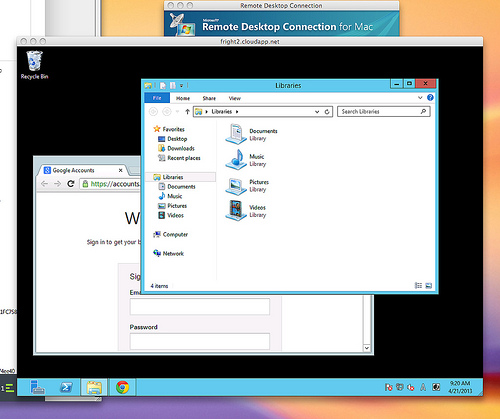

PowerPointが使いたかったので,今回はデスクトップ版を使いました.

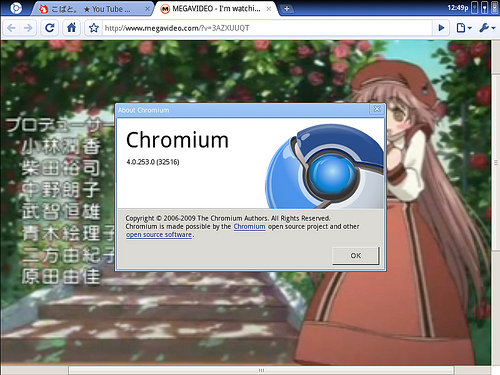

バイト先の知り合いがChromeOSを使っていたので,触ってみました.

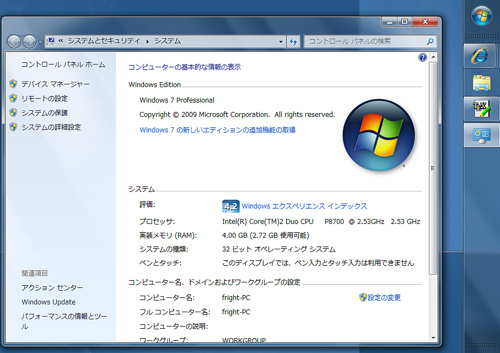

MacBookProかMacBookAir上でWindows7を稼動させる際、BootCamp+ドライバのインストールが必要になってきますが、BootCampは現状まだ7をサポートしていません.

Proでは、Windowsを使っているときだけは物理メモリの一部が生かされていません.

Airでは,メモリの一部が生かされない+タッチパッドのスクロールが正常に稼動しないとのこと.

大人しくMacだけ使っておけということでしょうか。

同様の症状が出た人がいたら教えてください。

友人が,GoogleSitesを利用してウェブページを立ち上げました.

三菱自動車が2010年4月に発売予定の電気自動車 i-MiEV の実車がデモンストレーションされました.

住所が分からなくても年賀状が送れるサービス。

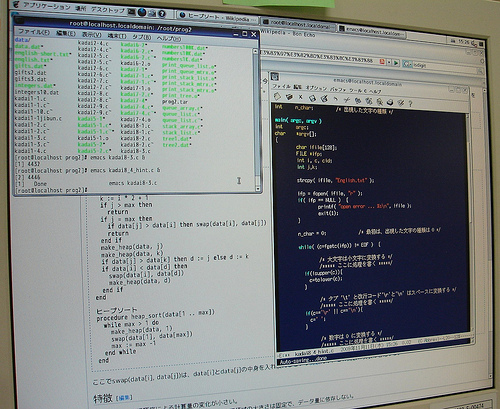

古の一体型マシンで、emacsとコンソールという大昔の開発スタイルをとっているのは、生徒がCを習うとき今でもこのスタイルだからです。

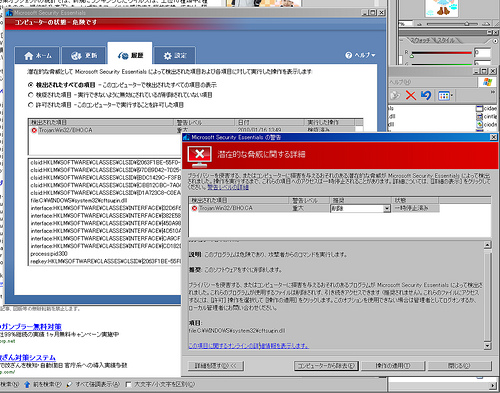

今朝のNHKニュースで、Gumblarウィルスについて特集していました.

やむなくWindowsを使うときは、普段からセキュリティに手間を割かされます。

荷物整理をしていたら、ちょっと昔の携帯の一部が出てきました。

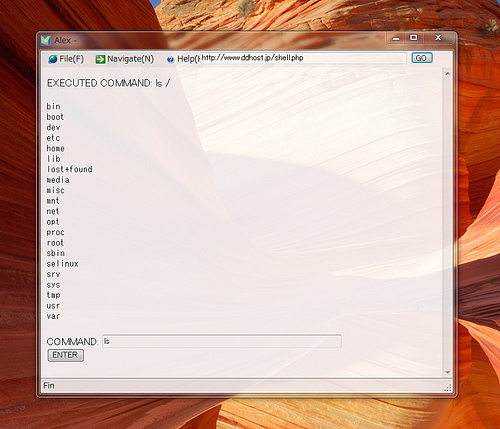

USBブータブルOSは,前回の話のブラッディマンデイにも登場しますが,実際にも使います.

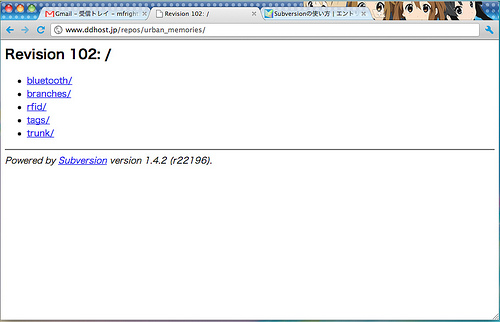

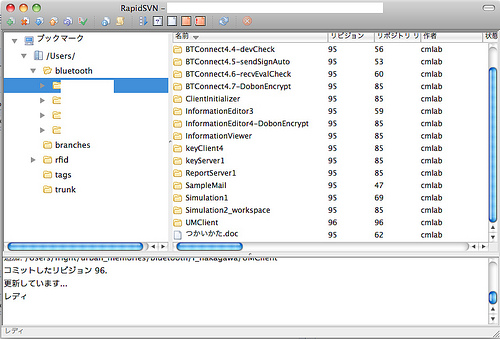

httpサーバ経由でアクセスできるsubversionへのアクセス方法メモ。

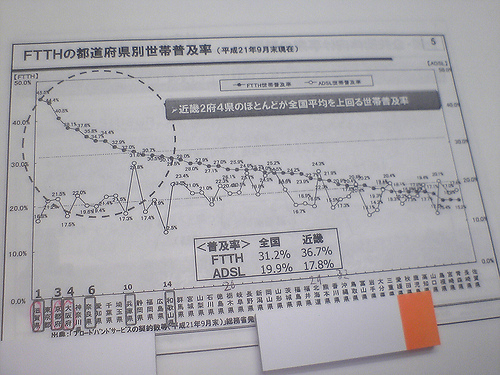

2009年12月25日総務省発表に基づく資料によると……

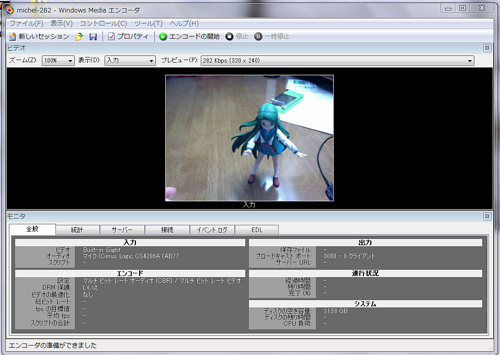

我が家には室内犬が一匹いるのですが,遠隔で様子を見られるようにストリーミングの仕組みを使ってみました.

ウィルス対策ソフトをインストールしていても,挙動がおかしいな と感じる時があります.

Gumblerなど,ウェブサイトをいじるPCに感染するたちの悪いウィルスもあるので,何か客観的にウィルススキャンできるツールが無いかなと考えていました.

ソース類を管理する上で,どれが一番新しいとか管理するのが面倒になってきたので,家でもSubversionを使う事にしました.

ご存知の方も多いと思いますが,回転寿しの皿の裏にはQRコードがあります.

奈良平城宮遺跡では,平城遷都1300年祭が開催されています.

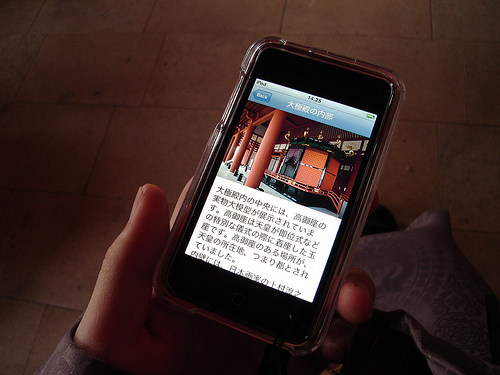

現地では,iPodTouchを用いた観光者向けガイドツールが貸し出されていました.

Kindle等に対抗する電子書籍端末として注目されている? iPadを触ってみました.

やはり,書籍や新聞に比べると重いです.

Cocoaフレームワークでは,CやJavaと若干メソッド呼び出し等の文法が違います.

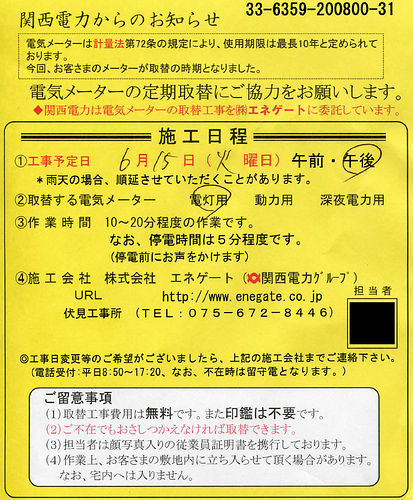

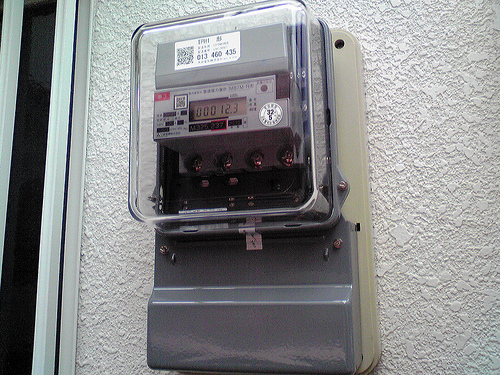

6月15日火曜日午後、ddhost.no-ip.infoを 30分ほど停止いたします.

電力会社による電気メーターの定期交換の影響により,詳細時間は未定です.

ご迷惑をおかけいたしますが,ご高配の程よろしくお願いいたします.

しました.サーバの停止は15分程で済みました.

新型の電気メーターは,PHSで自動的に電気使用量を電力会社に通知するユニットを搭載しています.

「速報セヨ!旗ふり通信」 http://www.nhk.or.jp/timescoop/#S_Code3

明治38年 大阪堂島の米価格の相場情報をいち早く伝えるため,「旗ふり師」という仕事があった.

見晴らしのいい山の上に望遠鏡を持ってのぼり,昼は大きな赤い旗,夜はたいまつを振ってバケツリレー方式で北九州まで情報を伝える仕事.

番組の中では(恐らく当時の資料に忠実に作っていると思われるが),大阪-岡山間158kmを18分で伝達したとのこと.

これは飛脚に比べると圧倒的に早い.

7/26午後から7/27午前にかけ、ルーターのダウンにより自宅サーバにアクセスできない状態になりました。

いろいろとそろそろ潮時かもしれません。

猛暑が続くとまた同じ事態になるかも...

誰かルーターをカンパしてください。

最近学校で,IPアドレスの競合とブロードキャストパケットが頻繁に問題になっています.

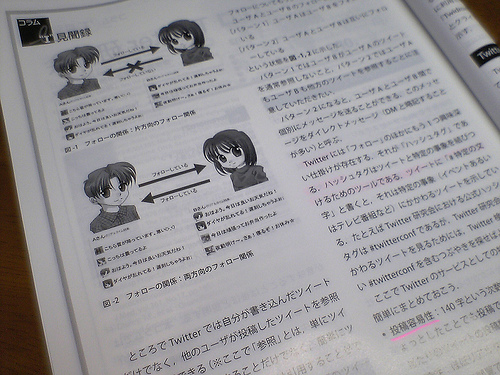

Twitter研究会と,Twitter

「Twitterは研究ではない」とはよく聞く言葉ですが,Twitter研究会という会が存在するようです.

今月号の学会誌には,昨年12月に行われた研究について掲載されています.

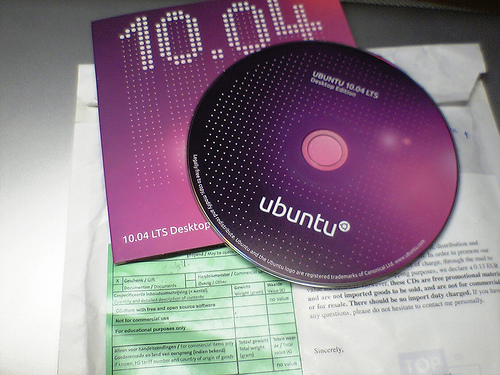

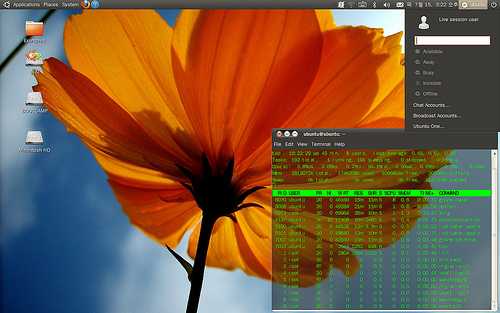

Ubuntu 10.04 was delivered from Netherlands. Booting of 10.x is very very faster than older versions.

起動が桁違いに早くなったUbuntu10.04がオランダから届きました.

JPドメインは”日本レジストリサービス”という会社が社団法人時代から独占的に管理しているせいか,他のドメインに比べ高いです.たしか年間4000円程度でしょうか.

Renewal fee of the JP domain is very expensive because it is exclusively managed by Japan Registry Service Corporation. Maybe it"s about 4000 yen every year.

続きを読む ".jpドメインの更新料が高い Renewal fee of JP domain is very expencive." »

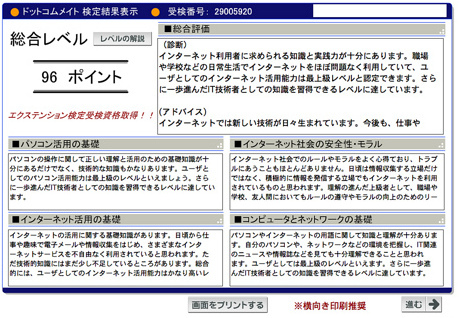

ドットコムメイトというのは,ドットコムマスターの一番初心者向けレベルです.

絵描きではないので滅多に使わないのですが,絵を描く友人から、ペンタブは芯を交換しないと、短くなりすぎると芯の交換すら出来なくなりペンごと買い替えないといけなくなる事を知りました.

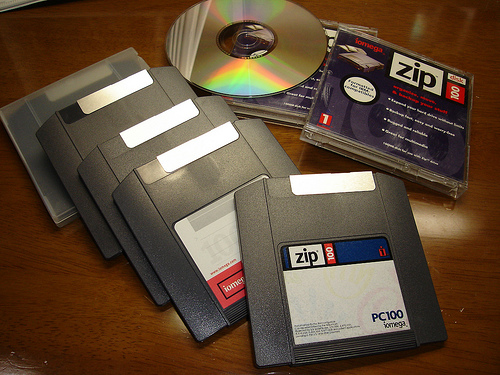

ZIPディスク.当時はフロッピーの進化形と期待されたものの,CD-RWには敵わなかったメディアです.

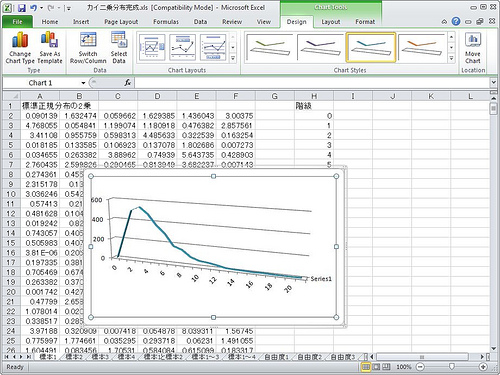

χ(カイ)2乗分布は,確率統計の検定に用いられる確率分布の一つです.

正規分布の確率変数を2乗すると,χ2乗分布になります.

mysqlに限らず,同時にデータベースに接続できるユーザ数を制限できます.

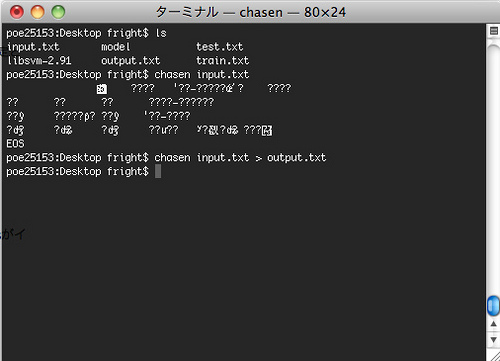

Windowsで茶筌を使おうと思うと,WinChaという便利なソフトがあるんですが,Macではここまで親切ではありませんでした. 手堅い使い方をメモしておきます.

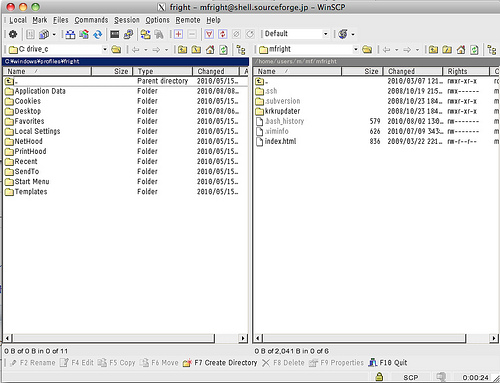

Windowsをお使いの方は,サーバにファイルを転送する際にWinSCPを使ったりすると思いますが,リモートファイルをWinSCPで直接編集するとき,Tabが入っていると問題になるようです.

今回は,とある有名SI屋さんで働くSEさんに、近況をお聞きしました.

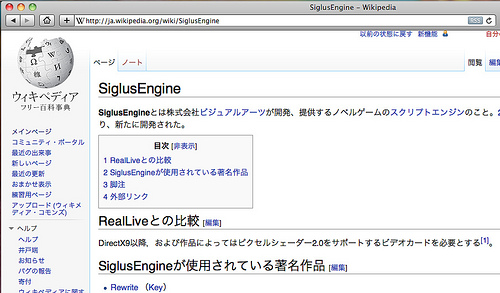

Wikipediaはたまに私も加筆したりしますが,NHKで特集されていました.

Xperiaの液晶にホコリが入っていて,修理に出したら代替機にWindowsMobile機(T-01A)が渡されました.

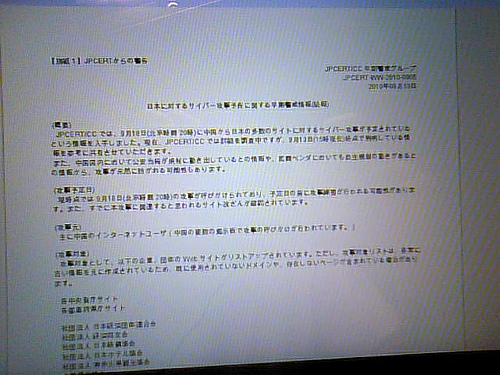

JPCERTによると,18日に中国からの大規模なサイバー攻撃が予定されているらしく,前回ブログで紹介した学校などもターゲットに入っているそうです.

Android2.1

どうやら,HTC Android DevPhoneには,きちんと動くAndroid2.1を載せられるようです.

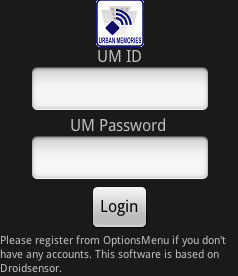

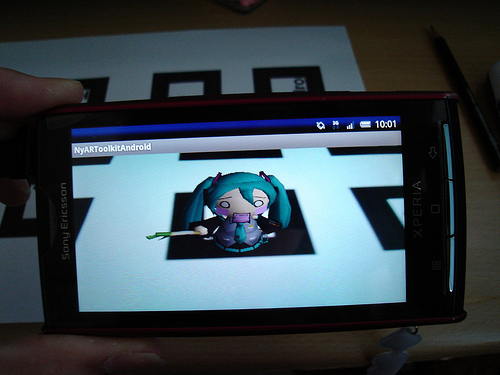

便利かどうかはさておき、面白かったソフトを紹介します.

すれ違った 人のTwitterTLを表示するデモアプリを作りました.

が,すれ違い通信の特性上,利用者が数万人規模にならないと有効性は発揮できません.

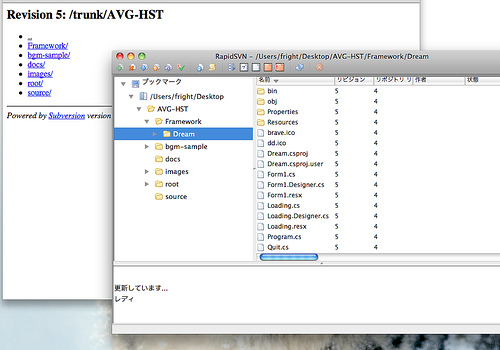

Rapid SVNは,オープンソースのsubversionクライアント.

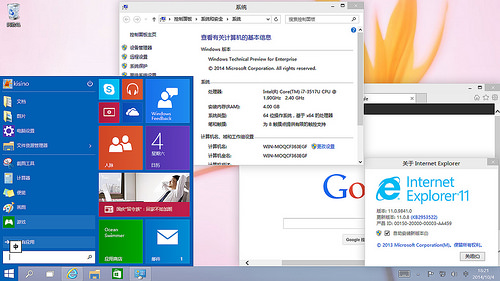

電子書籍版 PC Magazineに次期Windowsに関する記事があったため,紹介します.

携帯のsns連携アプリが、mixi以外にもtwitterやfacebookに対応していたので気になってはいましたが、留学生をはじめ情報系の知り合いはよくfacebookを好んで利用されているようなので、使ってみました。

Android2.2はぬるぬる動いていい感じですが, FlashPlayerはガラケーに搭載されているFlashLiteとはAPIが違うようです.

(2011年2月1日更新)

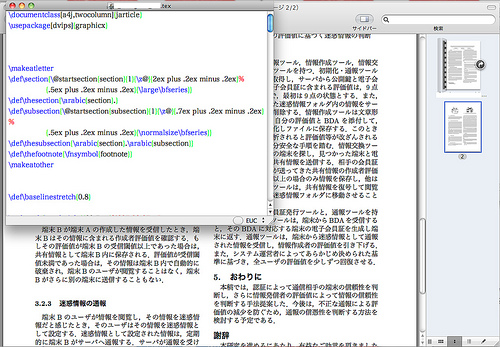

MacでLaTeXをするために説明されているサイトがたくさんありますが,方法が多様だったり面倒な部分もあるため,とりあえず間抜けだが即できる方法をメモ...

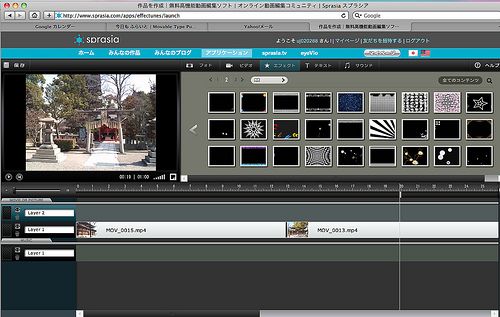

web上で動画編集できるサービス「spracia」を触ってみました.MovieMakerやiMovieほど便利ではないですが,とりあえず手元に動画編集ソフトがないときは,手っ取り早いサービスです.

This map means that who accessed this website.

위의 지도는, 이 웹 사이트에 액세스한 사람들이, 어디에 있을지를 나타내고 있다.

ウェブサイトのアクセス元を世界地図上の点で表現し,どこからのアクセスが多いか等を視覚的にみることができます.

一度作ったソフトを,もう一度1から作り直すのはバカバカしいですが,構造が頭に残っていれば,一から作り直したほうがよりよい場合もあります.

街中では,PSPやMacbookAirと一緒に携行して,どこでもインターネットみたいな目的で使われています.私は,学校においてプロキシを回避する目的で使用しています.(Androidケータイは現状,Wi-Fi接続でプロキシを通過しにくいため) またバイトの後輩では,鞄にポータブルWi-Fiを忍ばせておき,どこでもiPodTouchでTwitterができるといった使い方をしています.

先月号の情報処理に,青山学院大学の伊藤一成氏のScratchを用いた授業実践報告が掲載されていました.

Scratchというのは,簡単に言うと小学生でもできるほど使用が簡単なプログラミング環境のこと.競合製品にSqueak eToysなどがあります.

現在SnowLeopardから搭載しているMac App Storeです.BSDのPortsに匹敵する便利さだと個人的には感じていますが,アプリを登録する壁はiTunesStore並みに高いそうです.

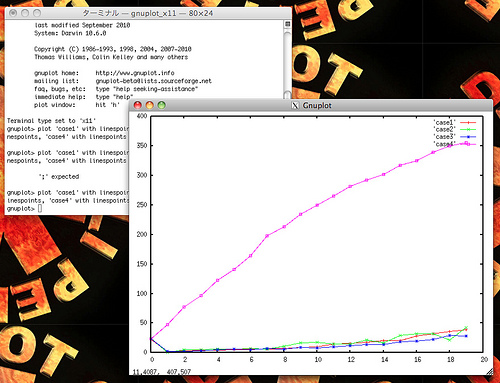

グラフを描く部分だけに関しては,ExcelやOOoよりもgnuplotのほうがきれい.

というわけで,論文にグラフを入れるときに,データからグラフを描いたときのメモ.

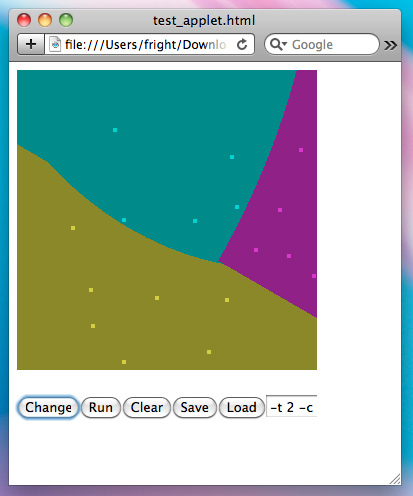

LibSVMは,教師付き分類器であるサポートベクターマシンの実装の一つ.

C++,Java,Python, R, MATLAB, Perl, Ruby, Weka, Common LISP, CLISP, Haskell, LabVIEW, C# .NET, CUDA の環境からライブラリとして呼び出すことができる.C++,Javaについてはオープンソースになっている.その使い方を一部メモ.

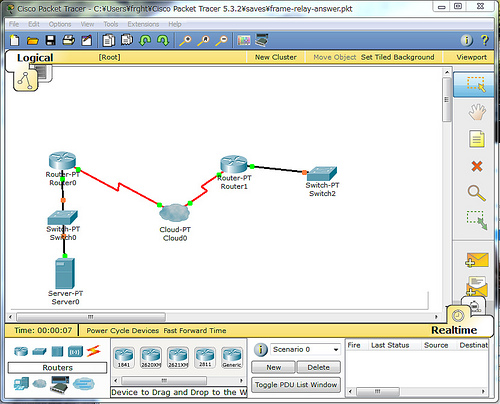

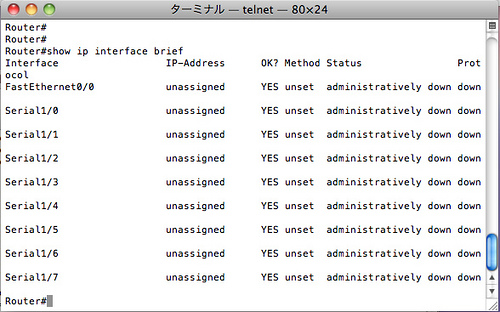

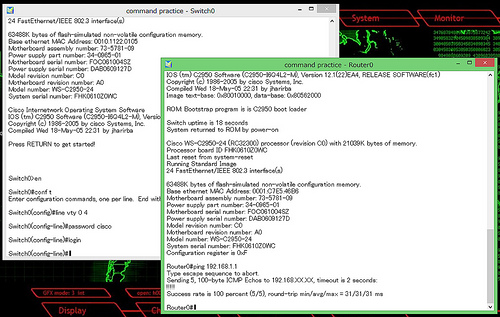

CiscoPacketTracer(シスコ パケット トレーサー 通称パケトレ)は、Ciscoルータおよびスイッチを仮想的に構成し、コンフィグを打つことでネットワークをシミュレーションできるツールです。

-->

-->

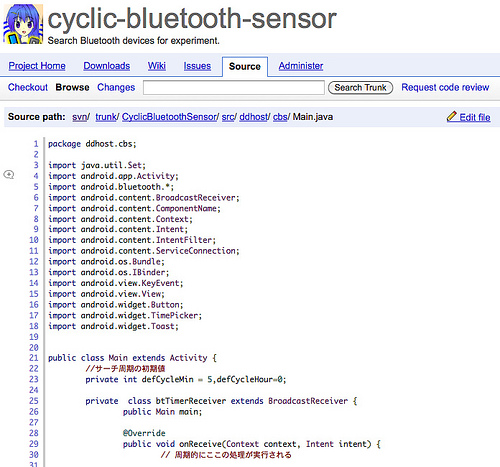

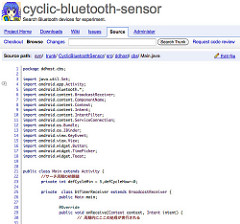

オープンソースのプロジェクト管理サービスでは,以前にSourceForgeを使っていましたが,最近流行りだしているGoogle codeのプロジェクトホスティングを触ってみました.

MacBookProをプロジェクタに接続しようとしたとき,ちょっとつまずいたのでメモ.

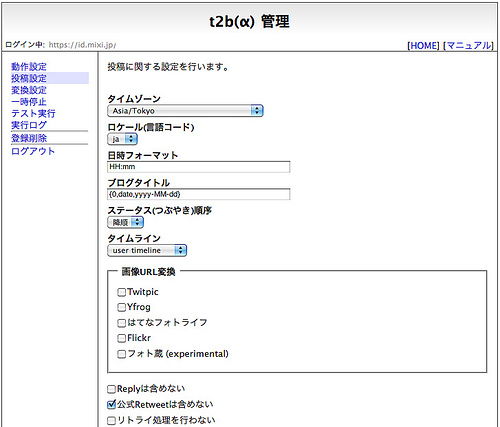

t2bは,1日分のTwitterツイートを毎日自動的にブログに投稿してくれるサービスです.

情報処理学会第73回全国大会は,東京工業大学で開催されました.

学生セッションで研究発表/ソフトウェアの宣伝をしてきました.

Tsubame2.0は,東京工業大学にある,XeonとTeslaプロセッサ搭載のベクトル・スカラー混合アーキテクチャのスーパーコンピュータです.システムの一部を見学できました.

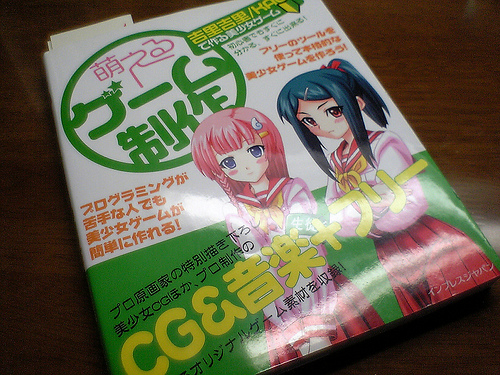

一年下の後輩達が今も,ノベルゲーム「Brave!」の完成に向けて頑張っている、そしてもっと後輩たちも、30人体制でノベルゲームを作っている、はず・・・・・・.

で,研究発表及びアプリケーションの宣伝に行ってきました.

ARtoolkitは、奈良先端科学技術大学院大学の加藤博一教授によって開発された拡張現実ソフトウェア実装のためのライブラリです。

A4(Arm4の略?)プロセッサ搭載でAndroid端末のようなもっさり感がないのが長所です。

間もなく社員寮に引っ越しするため、一体型のコンパクトなものにしようと考えていましたが、解像度を求めるとどうしても幅を食うようです。

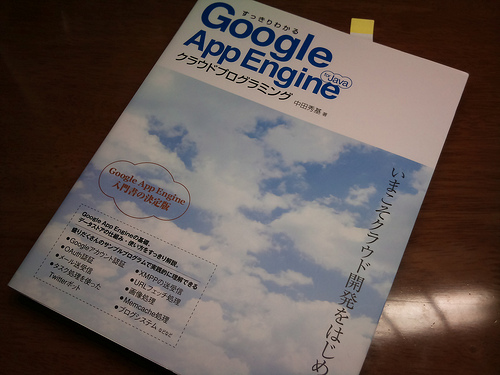

GAEは、googleが提供するクラウドアプリケーションの開発、実行環境です。

@y_kinugasa @Rindr_qpさんたちと、兵庫県の有馬温泉に行ってきました。

3Dキャラモデルを2Dに落とし込むことで、ヘアースタイルや表情、服装を選ぶだけで漫画が描けるソフト「コミPo!」を体験してみました。

ChromeOSをどんなマシンにインストールするかにより、その使い勝手は変わってきますが、仮に

・「常にXiや3G等でインターネット接続可能」

・「画面やキーボードの大きさが十分利用に耐える」

上記のようなマシンにChromeOSが載っていれば、iPadよりもChromeOSネットブックのほうが優れている気がします。

軽い軽いと言われ続けたGingerbreadですが、ようようGalaxySのアップデートが公開されたので、@y_kinugasaくんにお願いしてアップデートしてもらいました。

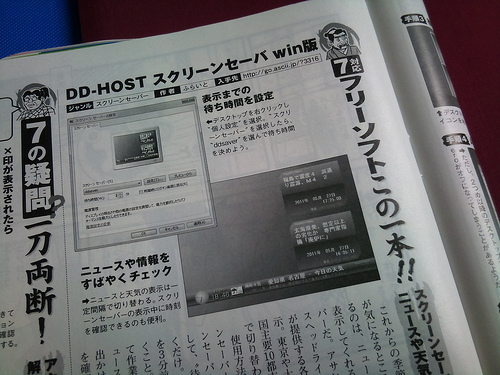

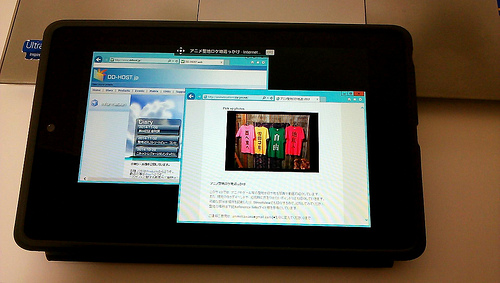

以前から公開しているスクリーンセーバソフト「DD-HOSTスクリーンセーバ」が、今日発売の「週刊アスキー6/28号」に掲載されました。

同期の仲間からCisco1700ルータをいただきました。

業務用のうん十万するルータと比べるとかなり小さいですが、CiscoIOS12の基本機能はすべて使えるようです。

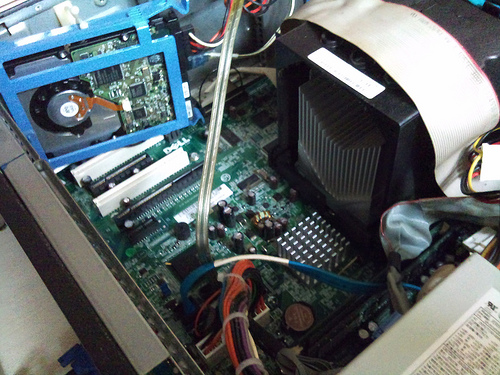

サーバのハードウェア障害により、一部のサービスを一時停止していました。

ご不便をおかけいたしました。

影響を受けたサービス

●体験版ミラーサービス

●ニコニコエコー

原因

●サーバ電源ユニット焦げ

サービス回復日

●2011年7月3日

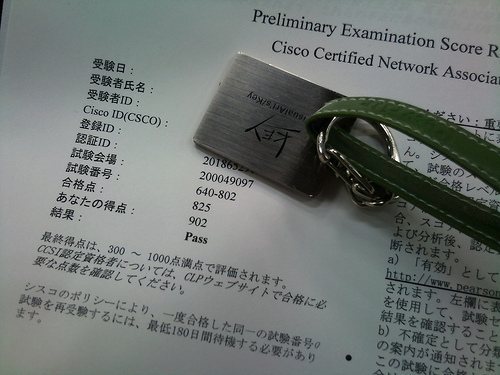

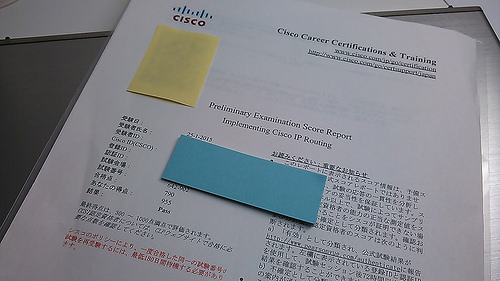

CCNA受けてきました。

Swiffyは、swfをHTML5にコンバートしてくれるクラウドアプリケーションです。

現在、開発途上として http://swiffy.googlelabs.com で公開されています。

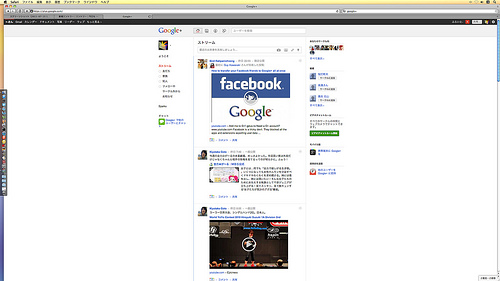

既に周りのほとんどの方が始められているGoogle+。

主要な機能は「サークル」「Sparks」「ビデオチャットルーム」

いまやこの辺を押さえておかないと、同僚の話題についていくことすらできません。

ddhostがダウンしておりました。今は問題なく利用できます。すみません。

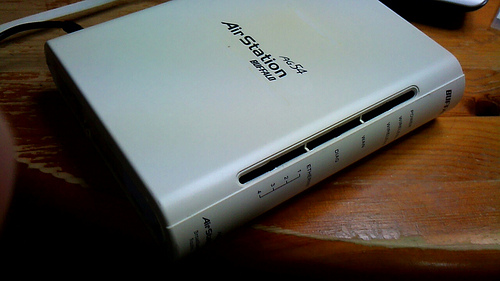

原因は上の写真のルータの調子がわるい点でした。

Dynagenは、Ciscoルータのシミュレータの一つです。Mac,Linux,Windowsをサポートし、実ネットワークに接続して本物のCiscoルータとして接続することができます。

不意な停電やブレーカのダウン,落雷のサージを考慮して,サーバ周りにUPSを導入しました。

以前落雷による瞬間停電でルータのPPPoEセッションが切断されてしまった事例に対処するためです。

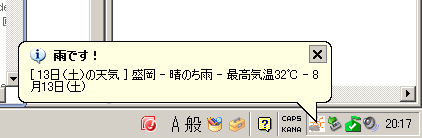

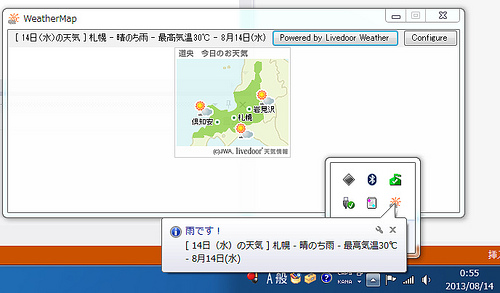

WeatherAlarmは、タスクトレイで起動し、天気と最高気温、天気図を教えてくれるWindows用ソフトです。

雨が近付いているときは、ポップアップでその旨を通知してくれます。

Vector等でダウンロードできます。

恐れ入りますが、バグやご意見等ございましたらご一報願います。

PCを自作される方は詳しいと思いますが、韓国のhynixという有名なメーカー製のDRAMがあります。

以前使用していたPixus ip4100がご臨終したので、1万円の安物を急いでヨドバシカメラで買ってきました。

以前のプリンタに比べると、SDカードなどを挿して直接印刷ができるようになった反面、CDのレーベル印刷ができなくなりました。

平素よりDD-HOSTのソフトウェアをご利用いただき、ありがとうございます。

弊サークルのアプリのDL数とOS別比率を見てみました。

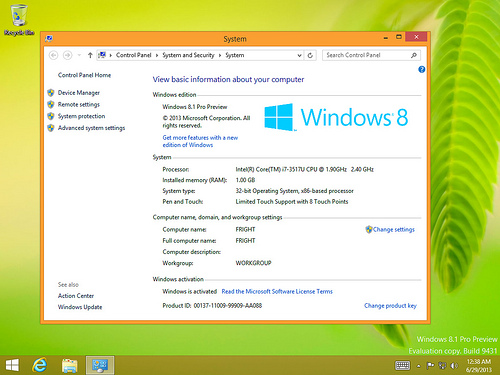

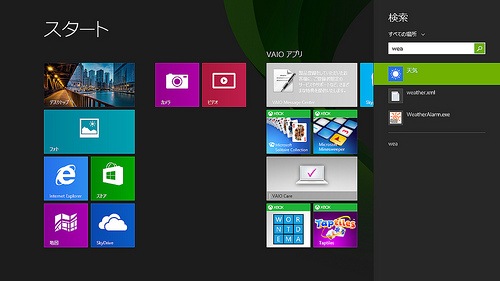

ソフトウェア開発者向けのWindows8プレビュー版が公開されていますが、@S_S_Stoneさんが絶賛されていたので、MacのVirtualBOXにインストールしてみました。

GalaxySⅡ は、Samsung製デュアルコアCPUと837MBのRAMを搭載したNTT Docomoのスマートフォンです。

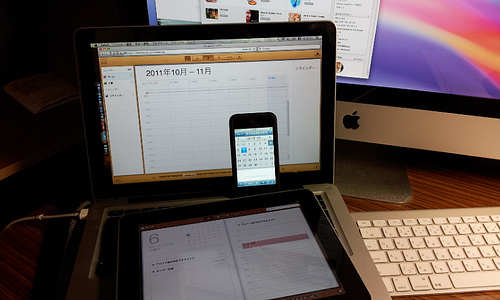

iOS5は、iPhone,iPod,iPad用の最新OSです。これぞ!という革新的な変更はないですが、新機能の一部を紹介します。

LightAirは、Android端末にてLEDやディスプレイを発光させ、懐中電灯として機能させると同時に、機内モードにすることで電波の発生を抑え病院等で精密機器へ影響を抑えるアプリです。

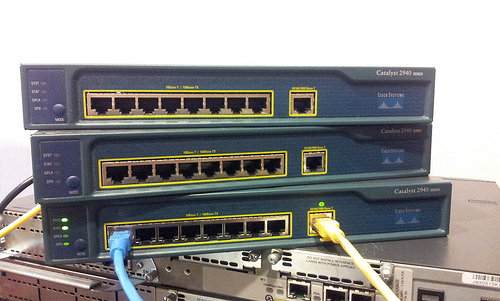

Catalyst2940は,100Mイーサ8つとGbE1つを搭載した,ちっこいCatalystスイッチです.IOS(Switch)の練習のために,同期から3台購入しました.

Androidケータイで、傾きセンサーに基づいてデスクトップ上を猫が転がるライブ壁紙があるのですが、情報処理学会の学会誌に似たような挙動のセンサプログラミングに関する特集があったので、android.hardware.SensorManagerを使って試してみました。

PCでプレゼンをするとき、リモコンを使用することはよくありますが、Android端末をリモコンとして使用するソフトを作成しました。

アルバムを漁っていたら懐かしい写真がでてきました。

今もそうなのか不明ですが、PlayStation3にはFlashPlayerが搭載されていました。

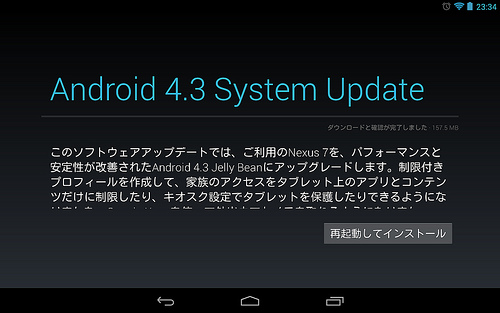

ネクサス7は、asusが販売するandroidタブレット端末です。

恥ずかしながら、初めてパソコンの電源の切り方をwebで調べました。

Xiケータイのテザリングでインターネット接続をすべて賄うことにいろいろと限界を感じたので、docomoのモバイルルータを契約しました。

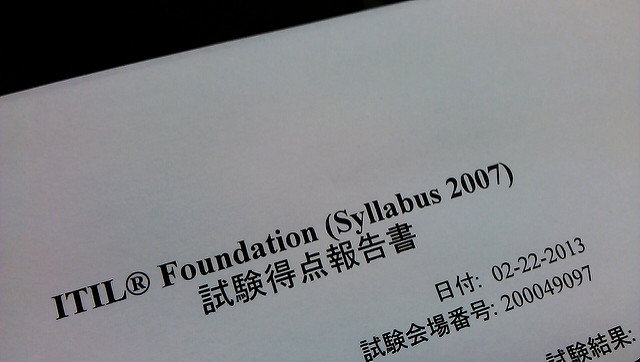

ITILは、ITサービスマネジメントをうまく回すためのノウハウ集。

経済学で言うところの『もしドラ』のITサービス版のようなものだと思っています。

mixi Deploy Gateは、Androidアプリケーション開発者のための、テスト版配布ツールです。

WordBenchは、WordPressを利用する人たちのノウハウ共有のイベント。主にウェブデザイナーやクリエーターの方が参加されていて、大阪などでも開催されています。今回は神戸元町で開催され、40人くらい見えられてました。

アドエス WS011SHは、2007年に発売されたWindows Mobile6搭載のPHS端末。

ドコモの携帯電話とは別に、2台持ち用の電話番号とメールアドレスが欲しくて、知人に頼み込んで回線ごと譲ってもらいました。

今回は翻訳ワークショップということで、プラグインを日本語化すべく50人くらいでガリガリ英語部分を日本語に翻訳してました。

この日は、WordPress用ECサイト構築プラグイン「Welcart」開発者様が、Welcartの特徴やメリット、注意点、導入方法について講演されました。下記その備忘メモです。

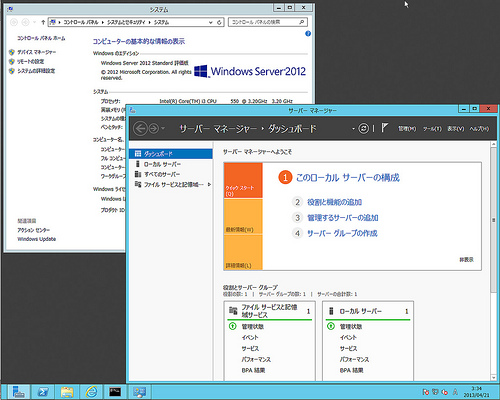

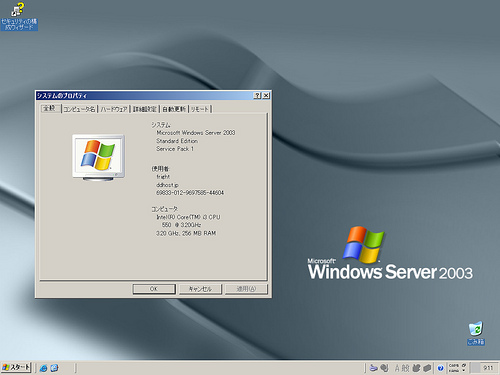

WindowsXPが2014年4月に、WindowsServer2003が2015年7月にサポート終了になるのは、対象OSを使っている方は耳にすると思います。

我が家では、WindowsXPは現用ではないため何とでもなりますが、WindowsServer2003はDreamSparkライセンスの物をファイルサーバに使っているため、後継の選択肢の一つとして2012への移行を試してみました。

WindowsAzureでは、ざっくりというとクラウド環境で以下のようなサービスが利用できます。

・仮想デスクトップ

・データベースサーバ

・Webサーバ

・BLOBストレージ

このうち、この間正式サービス開始した仮想デスクトップを触ってみました。

Windowsでドライブレターを変更する方法のメモ。

Windows8でやっていますが、過去バージョンでも同じっぽい。

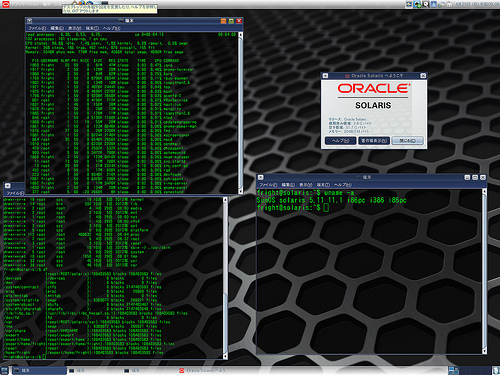

Oracle Solaris is a Unix operating system produced by Oracle.

Solaris was built by a common code base for the platforms that SPARC and x64.(Not for x86.)

It"s free and available (SunOS v5.11) on ORACLE.COM currently.

先週ですが、新大阪のネットエージェントさん会議室にて、プレゼンテーションの勉強会に参加してきました。

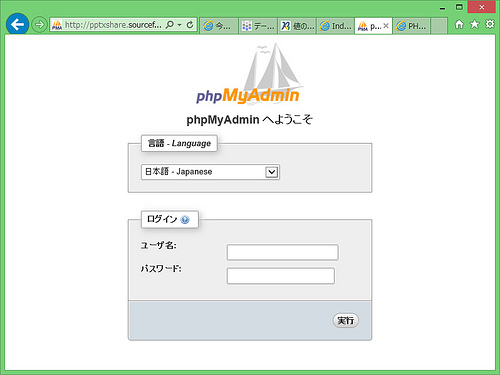

phpMyAdminは、LAMPユーザならだれでも知っているWebベースのMySQLフロントエンド。

バージョン4.0.2のインストール方法メモ。

前提として、Apache + PHP + MySQLが正常動作しているものとします。

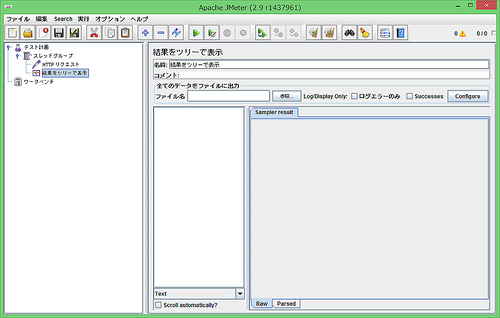

Apache Jmeterは、ネットワーク越しにクエリを投げて、負荷試験やTAT計測、任意のヘッダでのクエリ投稿などができるツールです。

以下その最低限の使い方メモ。

昔MTをバージョンアップさせようとして、DBの引き継ぎに失敗し苦慮した思い出がありますが、

Movable Type and TypePad Importerにより、古いMTから一瞬でWPに記事を引き継げました。

続きを読む "Movable Type and TypePad ImporterによるMTからWPへの記事引き継ぎ" »

「バッファオーバーフロー」や「エクスプロイト」など、ニュースとかでたまに聞きはするけど実際のところどんな物かよく理解できていないセキュリティ用語が多々あります。

百聞は一見に如かず。箱庭で実践してみることで、実際にどのような脆弱性・セキュリティなのかをみんなで学ぶ機会を作ります。

セキュリティの専門家でない方を対象とします。ぜひお気軽にご参加ください。

詳細は http://www.ddhost.jp/lab/2013/05/post_362.html

勉強会本編のご参加は http://www.zusaar.com/event/798003

懇親会のご参加は http://www.zusaar.com/event/799003

今年もddhost.jpドメインの更新料の請求が来ました。

昔はもっと高かった印象ですが、今年は3800円でした。

お名前.comが年間2980円と破格の安さなので、押されてさくらでも値下げしているのかも知れません。

本当はお名前.comに移管したかったのですが、いつでもできると放置していたうちに、さくらで自動更新となってしまいました。

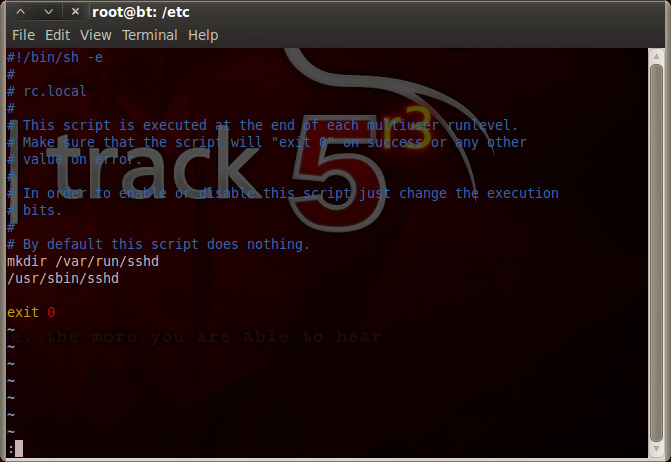

Linuxで、OS起動時に毎回特定の処理をさせたい場合、

設定ファイルにコマンドを追記することで実現できます。

Cisco CCNP / CCNA試験では、シミュレーション問題(いわゆるコマ問)が出題されます。

コマンドを覚える方法としては、反復練習が一番の有効な手段ですが、後述のような課題もあります。

そこで、Ciscoデバイス用コマンド練習画面を開発中です。

まだ若干未完成ですが、下記URLにてソースと共に公開しています。

26日公開された、Windows8.1を導入してみました。8.0から若干操作しやすくなっています。

GroupSession4は、webベースのグループウェアの一つ。友人がクローズドに使用しているものを触らせてもらいました。 基本的な機能はサイボウズと同じですが、異なる点としては、GroupSessionはローカルサーバに無料で構築して使用することができます。また、オープンソースとなっており、自由に改造して使用することもできます。

nexus7にdroid4.3へのアップデートがかかりました。

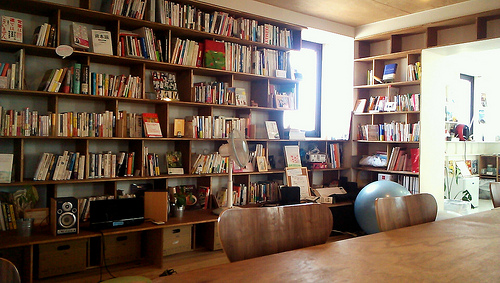

co-ba coworking様は、渋谷の子ワーキングスペース。

coworkingとは、知らない人同士が自由に集まって仕事ができるワークスタイル。

みんなと仕事をすることで、異なる職種の人からインスパイアされることも?

こちらで31日にハンズオンを開催させていただきます。

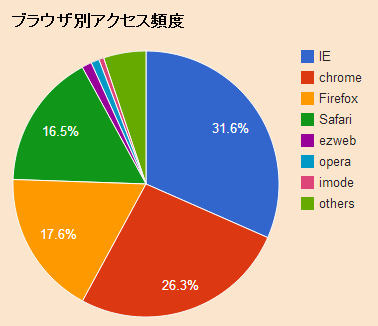

ddhost.jpへアクセス頂いた方のうち、直近の9935人のブラウザ・OSの比率比較です。

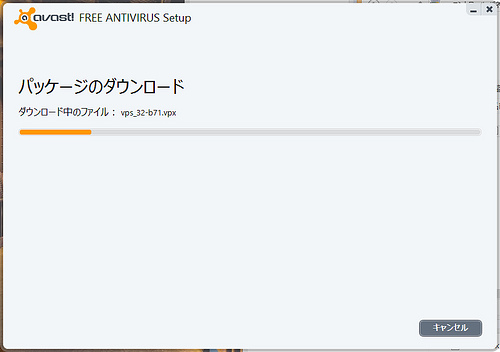

Avastは検出率もそこまで悪くなく名前も時々聞くので使っていますが、パターンファイルをアップデートしてくれなくなる時がたまにあります。

毎年の登録更新が要因でない場合は、プログラム自体のアップデートが必要かもしれません。そのメモです。

bkWoker.WorkerReportsProgress = true;

C#にて、表題の例外のときは、上記処理により、WorkerReportsProgressを立てる必要があります。

(コーディングメモ)

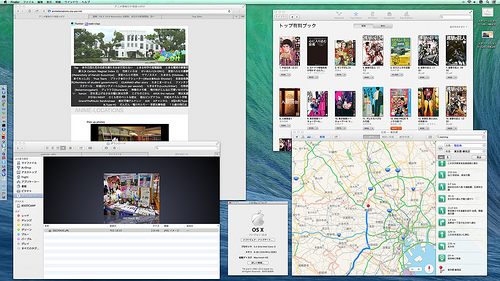

OSXシリーズの最新版がAppStoreで配信されています。

特に革新的な差は無いもののSnowLeopard以降なら無料アップデート可能。

恐らく、appleはハードウェアベンダーなので、OSは無料で配布 みたいなことが可能。

一方で、使いなれたいにしえのPPCアプリが動かなくなりました。

以下、新機能の一部を紹介。

多くの開発現場では、既存システムへのインパクトが懸念されつつも、特に影響がなくて良かった8.1。 新しい機能の多くは、パブリックプレビュー版で先だしされた通りでした。

こまごまとしたツール類とそのソースコードをローカルで持っておくと、無くしたりどれが最新かわからなくなるので、sourceforgeにコミットしました。

GPLなので、Productsのページから辿り、だれでもソースを参照・流用することができます。

標準で搭載していながら、今まで使ってこなかったiMovie。巡礼写真をまとめるために使ってみました。

諸事情で、未経験者の方々を対象にAndroidアプリ開発入門の勉強会を企画するため、

その要綱をまとめてみます。

WeatherAlarm2は、Windowsのたすくトレイに常駐し、雨が近づいたらポップアップで通知するソフトウェアです。

従来公開していたWeatherAlarmの改良版で、Win7,Win8 + .net Framework3.5以降で動作します。

Trace Boxは、Androidタブレット端末をトレース台(紙を写し描きするLightBox)として使用するためのアプリです。Android Marketからも入手できます。

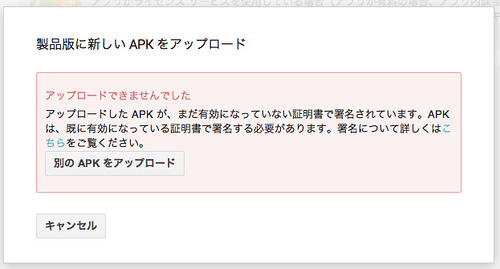

Android APKをGooglePlayへデプロイするには、署名されたAPKを準備してデベロッパーコンソールへアップロードしますが、「アップロードしたAPKが、まだ有効になっていない証明書で署名されています。署名について詳しくはこちらをご覧ください。」と表示されることがあります。

VOCALOID first は、DTMソフト「VOCALOID」シリーズのiPhone用版。

簡単なタッチ操作でボカロ曲を作ることができます。

PC用VOCALOIDは難しい要素が多かったですが、これは完全に初心者向けで、鼻歌を打ち込むようなイメージで短い曲を作ることができました。

あえて短い曲しか作れないようにしてある事にも意味があるようです。Twitterの140文字制限と同じような。

Send Laterは、Android及びiPhoneから、未来の日時を指定してメールを送信するアプリです。

従来では、例えば23:00送信と設定していたら、23:00に送信 (失敗したら23:05に再トライ)する実装にしていましたが、22:55 (設定日時の5分前)に送信するよう改良しています。

いつの間にか、Youtubeに画像を投入するだけで簡単にスライドショー動画にしてくれる機能が追加されていました。

できればiMovieなどで編集したほうが丁寧ですが、過去の大量の画像を動画編集するのは大変なので、この機能は重宝します。

半年ごとに転居する生活をしていたので、家に固定回線を引いていないのですが、docomoのモバイルルータの7GB制限にすぐに引っ掛かって辛いので、wimaxに乗り換えました。

公衆WiFiに接続するWPA/WEP共通パスワードのメモです。

(なお、インターネットに接続するには、別途ISPから個人に割り当てられた固有のパスワードが必要になります。)

【docomo Wi-Fi】

SSID: docomo

WEPキー: e3f4aad65c

【BBモバイルポイント】

mobilepoint

696177616b

【Wi2 300】

Wi2_club

rkhd7392 (WPA/WPA2 PSK)

【Wi2】

(none)

【livedoor】

livedoor-web

656c626a3633706f327077396a

【eo】

eo / eo_WPA2 (AES)

TF2221129rstf

【UQ】

UQ_Wi-Fi

2u2w6

特に地下駅ではWiMAXが飛んでいないことが多いので、Wi-Fiに接続する必要があります...

Fusion IP phone smartは、Fusion communicationsが提供する050IP電話サービス。使ってみました。

- 基本料金無料。入会金無料。つまり着信だけならずっと無料。

- IP phone smart同士なら通話料無料。

- ネットから申し込みで1時間以内に開通。

- PSTN,携帯へは30秒8.4円。通話料金の節約に。

- SIP IDとパスワードを至急されるので、端末は自由に準備できる?

- サーバ側で留守番電話機能あり。録音された留守番電話はweb上から音声ファイルとしてダウンロード。

気を付けるべきとしては

- 接続ネットワーク(wi-fi or 3G)が切れたり切り替わると、再度registerのためアプリの呼び出しが必要。放っておくと登録中モードのままになり着信できない?? ただこれはクライアントアプリを変えたら解決するかも。スマホをwifiへ接続きりかえたりしたときも。

- Lineの無料通話と同じく、時々見過ごせない遅延が発生します。スマホのウェイクアップ直後にたまに初回のweb表示に時間がかかったりするのと同じ感覚です。

結論としては、魅力的ですが、やはりスマホでプライマリの電話番号として使うには品質に不安があります。

2台のCiscoルータで、OSPFネイバー関係を構築する最低限の設定メモ。

ddhostの直近1000アクセスのアクセス解析を確認したところ、そのうち7%のユーザはXPでアクセスされている可能性が高いことがわかりました。

表題の件についてニュースで大きく取り上げられていますが、新聞記事を元にまとめてみます。

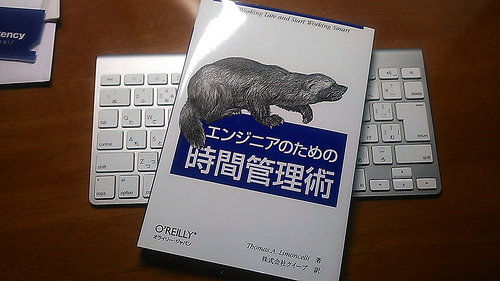

オライリーはシステム開発の為の特定の技術を解説したものが多いですが、本書はビジネススキルにフォーカスを当てた物です。

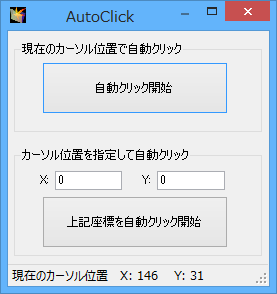

特定の場所を指定秒ごとにクリックし続けるツール「AutoClick2」を作成しました。自動処理のために使用できます。(ただし、DoS攻撃等には使用しないでください。)

https://github.com/mfright/AutoClick2/releases/

ソースコードごと、上記GitHubに保管しておきます。お好きに改造して使ってください。

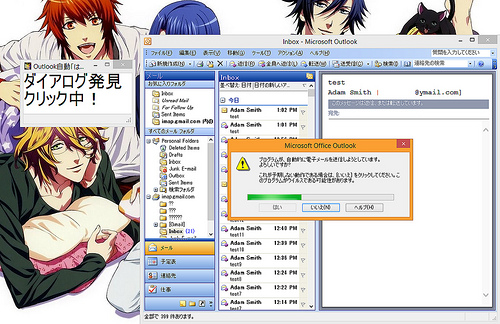

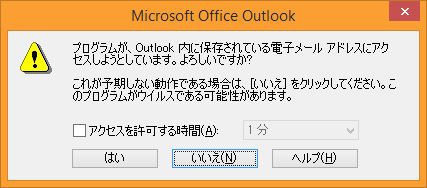

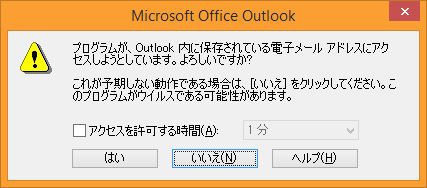

Outlookでマクロや自動処理を実行する際、以下のメッセージのセキュリティ警告のダイアログが表示された時に、「はい」ボタンの場所を自動でクリックするツールを作成しました。

本ツールはオープンソースにします。自由に改造して使うことができます。

【ダイアログのメッセージ】

「プログラムが、Outlook内に保存されている電子メール アドレスにアクセスしようとしています。よろしいですか?

これが予期しない動作である場合は、[いいえ]をクリックしてください。このプログラムがウイルスである可能性があります」

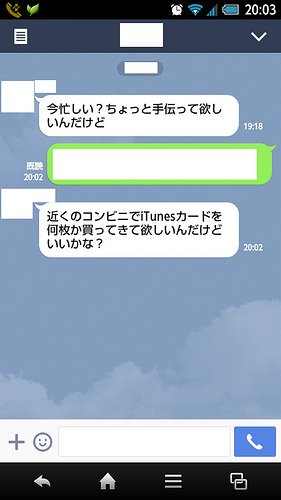

ニュースでも言われて来ましたが、最近特に、私の知り合いの方々が多数頻繁にLINEアカウント乗っ取りの被害に遭われています。

(自分にも何度か上記のようなメッセージが飛んできています。)

原因は、スマートフォン以外からのログインのためのパスワードが割れたか、スマートフォンごと持ち去られたかのいずれかかと想像していますが、みんなで気を付けましょう。

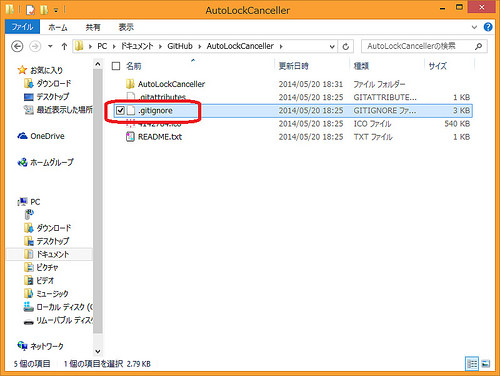

GitHubで、リポジトリに登録したいファイルが登録されないのを解決する方法のメモです。

1.リポジトリに生成される「.gitignore」をテキストファイルで開く

2.リポジトリに登録してほしいファイルの拡張子を検索し、その行を削除 (分からなければ全部消すとか)

3.リポジトリへコミット&Syncする。

「プログラムが、Outlook内に保存されている電子メール アドレスにアクセスしようとしています。よろしいですか? これが予期しない動作である場合は、[いいえ]をクリックしてください。このプログラムがウイルスである可能性があります」

Outlookのマクロでメールを自動転送しようとしたりすると、上記のような警告ダイアログが出ることがあります。解除する権限が与えられている場合は解除もできますが、Windowsドメインのポリシーで設定されている場合は、端末側でダイアログを出ないように設定できません。

そこで、上記ダイアログが出たら「はい」を自動的にクリックしてくれるソフトを提供しています。

今回、このソフトをOutlook2010以降に対応させました。

https://github.com/mfright/AutoYes

上記ページにてRelease6として公開しています。

Vectorにも登録中です。

今月1日に発表されたWindows10をインストールしてみました。

中村先生の講義をお聞きした時に、「青色発光ダイオード(LED)はどのような技術に応用されますか」と質問したところ、「一例としては、DVDのような光ディスクの大容量化等がある」と教えて下さった記憶です。 確かにブルーレイディスク等にも、この青色LEDの技術が利用されています。 2枚目はご一緒に写真を撮らせて頂いた時のものです。

Azure RemoteApp上で動作するRemote IE Technical Previewは、リモート環境で動作する最新IE11専用の動作環境。 イメージとしては、IE11しか動作しないWindowsServer2012へリモートデスクトップ接続して利用できるもの。

・最新IEでのウェブサイト動作イメージを確認できる

・リモートなのでOSの準備は不要

・クライアントはiOSやAndroid、Macからも利用可能

・無料

・連続使用は1時間まで

タブレット端末からIEを利用したいときに、手軽に利用できて便利です。

身近でも更改が発生しそれに追われたりして、けっこう大変です。それもこれも、WindowsServer2003が来年7月にサポート終了とのこと。

それだけでなく個人的にも、学生時代にDreamSparkライセンスで入手したWin2003搭載のファイルサーバ用ノートPCが使えなくなります。

http://japan.zdnet.com/datacenter/sp_14ws03eos/?tag=ztop

ZDNETでも後継機・後継サービスへの移行について紹介されています。

昨夜、会社に携帯とタブレット、WiMAXルータを忘れて帰ってしまいました...

インターネットや電話が一晩使えないのは大したことないのですが、目覚ましにタブレットと携帯を使っていたので、目覚まし時計が無くなってしまうのが最も危機的でした。

近所に夜までやっている電気屋もなく、目覚まし時計の代わりになる道具もないので、翌朝どうやって起きようか考えました。 WiMAXルータもないので、インターネットは使えません。

手元にあるのは、インターネットに繋がらないPCのみ。

幸いなことに、PCにはVisualStudioExpressと、Rayさんのebb and flowのPVが入っていました。

そこで、とりあえず翌朝に起こしてくれるアプリを即席で作りました。

夜も遅く、インターネットを利用できないので、サンプルコードも利用できず、実用性は度外視です。

が出てきました。

CCNPは、NW機器の大御所Cisco社が運営しているルータ・スイッチの認定資格。

今更ですがやっと取得しました。

Ciscoの資格は多々ありますが、有名どころでは...

①CCENT …エントリーレベル。別名ICND1。

②CCNA …上記のCCENTより上のエントリーレベル。Cisco機器とOSPF等を使ってNWを構築する操作スキルと知識を問われる。CCNA1科目の試験で合格する方法と、CCENT(別名ICND1)+ICND2の2科目で合格する方法がある。

③CCNP …中間レベル。 上記CCNAに加え、スイッチング、ルーティング、トラブルシュートの3つの試験に合格する必要がある。

④CCIE …上級レベル。激ムズ。変態向け。 筆記(受験料5万)と実機ラボ試験(受験料17万、新宿)の2試験に合格する必要あり。

があり、今回は③のCCNPです。

本ツールは、Cisco試験のシミュレーション試験のコマンドを覚えるため、マンドを何度も投入して練習をするための投入画面です。

あくまで「投入練習ツール」であり、「シミュレータ」ではありませんのでご注意ください。

予め登録されたコマンド入力に対して、あらかじめ登録された出力を返すだけです。

「資料を読んだだけでは、一連のコマンドや作業を覚えられない!」という方が、本ツールで10回くらいコマンド入力練習をすれば覚えられるかなと思います。

筆者は本ツールでCCNPとCCNAのシミュレーション問題をパスしました。

https://sourceforge.jp/projects/cmdpractice/releases/

上記URLで公開しています。

ニコニコ動画で車載動画を公開している方がたくさんいらっしゃりますが、便乗して車載生放送の環境を整えました。

ベイマックスを見に行きました。ディズニーのCG映画です。

・米国では「Big Hero 6」というタイトルで、既にBDとかが出てる模様。

・MarvelのBig Hero 6というコミックが原作。

・主人公の少年「ヒロ」は日本人という設定? カリフォルニアと大阪が混ざったようなエセ日本風のサンフランシスコが舞台。 ゴールデンゲートブリッジと鳥居が合体したような橋も登場。

・主人公の兄タダシが作成したマシュマロのようなロボットと一緒に悪と戦うお話。

・声優はSoftbankのロボット「pepper」。

・アナ雪のテーマが姉妹愛だったのに対して、今回は兄弟愛がテーマ。

・スタッフロールに登場するLinux EngineeringとMac Engineeringという役職が何なのか気になる。

ドメイン参加している(orしていない)PCで、電源ON時に自動的に所定のユーザID/パスワード/ドメインでログインするようにするソフト「AutoLoginWin」を作成しました。

ドメイン参加しているけれど、PC起動時に毎回Windowsユーザパスワードを入力するのが面倒な場合や、

常時起動しておく必要のあるPCが自動WindowsUpdate等による自動再起動などになったとき、自動的にログインさせるとかに使えます。

https://github.com/mfright/autoLoginWin

ソフトウェアやソースコードは上記URLで公開しています。

VisualStudioでは、GUIウィンドウのアプリケーションを開発するためのフォームデザイナがありますし、NetBeansにも同様の機能がありますが、なぜEclipseでJavaウィンドウアプリケーションを開発するときはフォームデザイナがないんだろう?というのが学生の頃の疑問でした。 答えは、SwingDesigner+WindowBuilderでした。

上記動画に従いプラグインをインストールし、フレーム内のレイアウトを絶対配置(absolute)にすることで、VisualStudioのフォームデザイナのような開発環境を利用できます。

文法もC#に似てるので、比較的使いやすいです。

Unity3Dで、峠道をドライブするようなゲームを作成できないかと思い、3日程度でやってみました。上がそのデモンストレーションです。

パラメータが不適切なので操作が難しいです。

日本時間7/15に、Windows Server 2003がサポート終了ということで、同OSを採用していたサーバシステムの更改が頻繁でした。

たった3年ほど前までは、とても頻繁に使用していただけに、愛着のあった環境がEoLを迎え、また一つの時代が幕を閉じたような気がします。

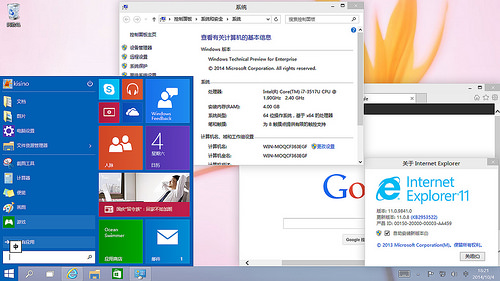

が明日リリースされます。画像は、中国語版プレビューで試したものです。

スタートメニューの復活…

僕も昔のブログ記事で、SourceForgeからの乗り換えも検討していたGoogleCodeですが、Githubに押されて?サービスを終了するとのこと。

http://japan.zdnet.com/article/35061746/

開発のためのサービスを終了しても、今までにアップされた物は残しておいてほしい気がします。(Google Videoのように)

お金がないので、docomoの携帯を解約しOCNモバイルONEに乗り換えました。

月々の最低支払額が約¥6500から約¥1000になりました。

ただし、デメリットもあります。

に乗り換えました。

従来のwimaxシングルに比べると、2+のキャリアアグリゲーションによる圧迫から解放されたためか体感速度は早くなりました。

帯域制限は発生しましたが、それでもwebブラウズもできないほどの低速にはならないとの噂なので、信じてみようと思います。

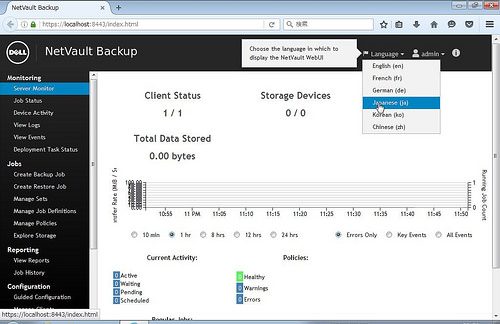

NetVaultは、主にエンタープライズ用途のサーバのバックアップに使われていると思うDellのソフトです。

今まであまりバックアップとか意識してこなかったのですが、

最近このNetVaultに振り回されているので、

実際どんな感じのものなのか触って体験してみることにしました。

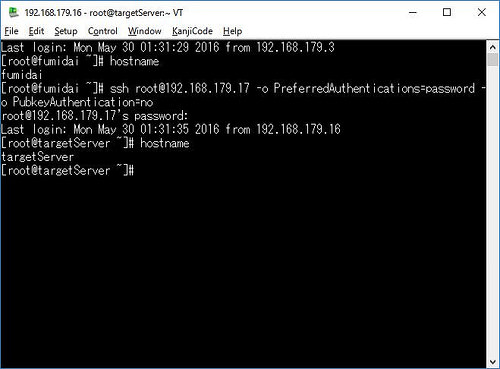

sshコマンドでサーバに接続しようとするときに、ローカルに「~/.ssh/id_rsa」として秘密鍵を保持していると、デフォルトでは鍵認証での接続を試すようです。

その際、id_rsa自身がパスワード保護されていると、まずはid_rsa自身のパスワードを聞かれます。

しかし、鍵を使わずにパスワード認証でログインしたいとき、無駄にid_rsaのパスワードを聞かれるのは面倒です。

さらにいうと、Teratermマクロで、踏み台サーバを経由して目的のサーバにssh接続する動作をさせるとき、踏み台サーバにid_rsaがあると、「ssh user@server」の次に入力すべきは目的のサーバのパスワードなのに、id_rsaのパスワードを求められてそこへ入力することになってしまい、Teratermマクロがバグります。

そこで、sshコマンドにオプションを付けることで、いきなりパスワード認証でログインさせることができました。

Linuxサーバを操作する際に、手元の作業用WindowsPCへ、Linuxサーバ上で動くアプリケーションのウィンドウ画面を引き込めると便利です。

AstecXを使えば、サーバにX-WindowやVNCなどをインストールする必要はありませんし、サーバにKVMを接続する必要もありません。

私はAstecXの回し者ではありませんが、AstecXを使ってWindowsPCをXサーバにし、LinuxマシンからWindowsPCへウィンドウ出力する方法をメモとして残します。

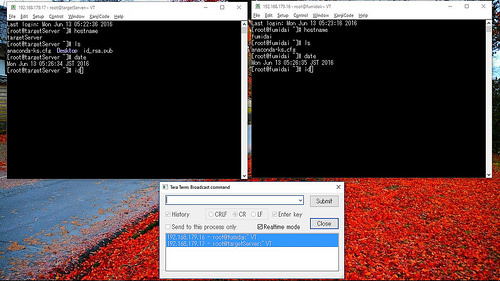

TeraTermには、同時に複数のターミナルへコマンド投入できる機能があります。大量のサーバに対して同一の操作をする場合に便利そうです。 操作方法メモです。

早朝に、Youtubeチャンネルのアカウントに岐阜からアクセスがあったようです。一応、二段階認証で最終的にブロックはされたようです。

朝の通勤中の電車の中で急いでパスワードを変えました。でも、このアカウントを狙っても金銭的メリットは無いような気もします。

ddhost.jpが改ざんされた時もそうですが、200pv/日くらいに突入すると狙われるような気がします。気のせいかもしれませんが。

門司電気通信レトロ館は、大正13年に門司郵便局電話課として建てられた建物です。

戦時中には周りが焼け野原になりながらも、建物壁面に着けられたスプリンクラーで局舎を守ったとか。

ネカフェのPCやシンクライアント、キヨスク端末など、「再起動するとすべて消える」環境はよくあります。

例えば、とあるソフトウェアの体験版を使ってみたいが環境は汚したくないとか、ウィルス感染を防ぐとか、用途は色々です。

試しに、Returnilを使ってみました。

よくやり方を忘れるので作業メモです。

/etc/hostname をviで編集して再起動。

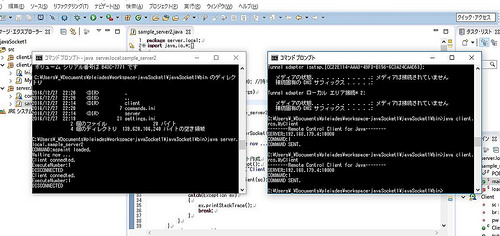

PC同士の自動処理のなかで、ネットワーク越しに他のコンピュータ上でコマンドを実行させたいことが多々ありました。1回なら、sshなりで手動でやりますが、何回も何回もリモートコンピュータ上でコマンドを走らせたいときや、そもそも「sshって何?」って人に使い方を教えるのも大変でした。

そこで、予めリモート側で設定しておいたアプリやコマンドを、クライアント側から遠隔で「実行」させられるソフトを作りました。

以前からdotNet版は作ってあったんですが、訳あってdotNetが使えない環境で本ツールを使わざるを得なくなり、Javaで書き直しました。

Java版 https://github.com/mfright/RemoteControlJava/releases

dotNetFramework版 http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se507996.html

上記Githubにて、ソースコードごと公開しています。

使っていたスマホが6年になり、稼働するバージョンのLineが重くて使い物にならなかったので、安物のP20 Liteに買い換えました。

【環境】

CentOS7でrootで実施。

【Docker-CEインストール】

yum install -y yum-utils

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

yum -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

【Docker Engine起動】

systemctl start docker

コンテナの状態確認は docker container list -a

コンテナの停止/軌道は docker start/stop [コンテナID]

【docker-composeインストール】

curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.16.1/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

docker-compose --version

【mysqlのvolume用フォルダ作成】

mkdir /var/lib/mysql

【docker-compose.ymlの作成】

version: '3'

services:

db:

image: mysql:5.7

volumes:

- db_data:/var/lib/mysql

restart: always

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress

MYSQL_DATABASE: wordpress

MYSQL_USER: wordpress

MYSQL_PASSWORD: wordpress

wordpress:

depends_on:

- db

image: wordpress:latest

ports:

- "8000:80"

restart: always

environment:

WORDPRESS_DB_HOST: db:3306

WORDPRESS_DB_USER: wordpress

WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress

volumes:

db_data:

【コンテナ作成と起動】

上記docker-compose.ymlを置いたフォルダで

docker-compose up -d

【動作確認】

http://ホストのIP:8000 へアクセス。

【削除】

docker-compose down --volumes

【参考】

https://docs.docker.com/engine/install/centos/

https://dev.classmethod.jp/articles/beginner-docker-wordpress/

TwitterやInstagramで、日々新たなフォロワーをフォローバックしているのですが、手動でするのが面倒なので、ツールで自動化することにしました。

TwitFollowbackerとInstaFollowbackerという名前で、DD-HOSTのProductsのページにて公開しています。

DockerでWordPressのサイトを運用してみました。

サイトは→ http://mfright.ddo.jp:8000/

構築方法は→ http://www.ddhost.jp/lab/2022/02/dockerredmine.html

SSHでLinuxに接続し、コマンドを実行してログを保管するサンプルコードです。

;(セミコロン)から始まる行はコメントです。

各行の処理の意味は、コメントで解説します